Sin Censura.

Por: Víctor R. Hernández.

Durante años el régimen repitió que la educación sería el corazón moral de la transformación.

Hoy sabemos que fue su caja chica.

Las nuevas revelaciones sobre la gestión de Marx Arriaga en la Secretaría de Educación Pública, y publicadas en la edición de hoy en El Universal, ya no describen un escándalo administrativo: describen un sistema. Un pequeño laboratorio del poder donde la ideología servía de escudo y el dinero de combustible.

Moches, aviadores, depósitos a cuentas fantasma, presiones laborales, amenazas, despidos selectivos y un clima de terror burocrático. Todo bajo el mismo argumento que el régimen ha utilizado para justificar cualquier abuso: el proyecto.

El nuevo catecismo

En la SEP no bastaba trabajar.

Había que creer.

Los testimonios coinciden en un patrón: quien no compartía la “profundidad ideológica” era marginado, intimidado o expulsado. La obediencia política sustituyó al mérito profesional. La educación dejó de ser un servicio público para convertirse en militancia obligatoria.

El problema no es solo la corrupción económica.

Es la corrupción moral.

Porque cuando un funcionario decide que su visión política es superior a la ley, el presupuesto deja de ser dinero público y se vuelve botín revolucionario.

El negocio pedagógico

La estructura denunciada revela un mecanismo clásico:

1. Se invoca un proyecto histórico

2. Se exige lealtad personal

3. Se justifican aportaciones “voluntarias”

4. Se premia la obediencia con plazas

5. Se castiga la discrepancia con despidos

No es una desviación del sistema.

Es el sistema funcionando.

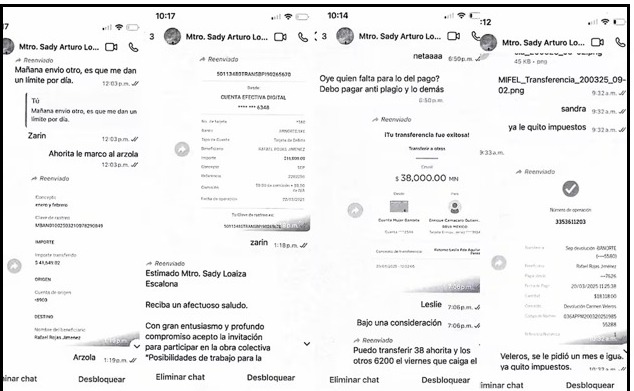

El dinero solicitado a trabajadores para financiar actividades internas, los depósitos en cuentas alternas, los nombres prestados para recibir transferencias y el uso de intermediarios describen una práctica que en cualquier otro gobierno habría sido llamada por su nombre desde el primer día: extorsión.

La revolución de escritorio

El discurso de la Nueva Escuela Mexicana hablaba de emancipar conciencias.

La realidad terminó disciplinando empleados.

Mientras millones de niños recibían libros que prometían pensamiento crítico, dentro de la propia institución se castigaba cuestionar órdenes. El pensamiento único no se enseñaba en las aulas: se practicaba en las oficinas.

La pedagogía oficial resultó ser profundamente coherente.

Primero sometieron al personal, luego pretendieron educar al país.

El síntoma

Marx Arriaga no es la anomalía.

Es la consecuencia lógica de un modelo político.

Cuando el poder se legitima moralmente a sí mismo, deja de necesitar controles. Y cuando no hay controles, aparece la prepotencia. Después la intimidación. Después el dinero. Siempre en ese orden.

El régimen prometió erradicar la corrupción… redefiniéndola.

Ya no era robar: era financiar el movimiento.

Ya no era abuso: era convicción ideológica.

Ya no era presión: era compromiso histórico.

La verdadera lección

El caso revela algo más grave que un funcionario autoritario: revela qué ocurre cuando el Estado se convierte en instrumento doctrinal.

La educación pública es la institución más delicada de cualquier país porque forma ciudadanos, no militantes. En el momento en que un gobierno decide convertirla en aparato político, deja de educar y empieza a adoctrinar.

Y todo adoctrinamiento necesita disciplina interna absoluta.

La disciplina absoluta siempre termina acompañada de miedo.

Y el miedo inevitablemente produce corrupción.

La transformación prometió una nueva moral pública.

Lo que encontramos fue una moral de facción.

Porque el problema nunca fue solo el dinero.

El problema fue creer que quien posee la verdad también merece poseer el presupuesto.